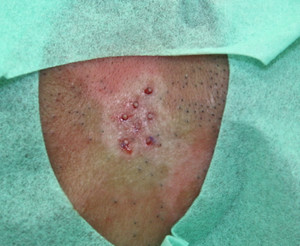

粉瘤腫(表皮のう腫)の炎症症状

前回までは、エキシマライトと1mmミニグラフト治療を紹介しました。今回は、その続編です![]()

腹部から1mmという極小の皮膚を採取して白斑に植え付けます。その後エキシマライト![]() という特殊な紫外線を当てていくという最新の治療法です。

という特殊な紫外線を当てていくという最新の治療法です。

(上写真:2/23 手術、下写真:4/5)

7つ植皮して4つしか残りませんでしたが、エキシマライト照射に反応して順調に色素斑が大きくなっています![]()

ここまでが前回のお話。

先日2回目の植皮(5/14)を行いました。前回の反省点から方法を少し変更し、また植皮の数も17個と大幅に増やしました。

(上写真: 植皮前、下写真:植皮後)

1週間後の写真です。創部は安定していますが、植皮の成否はまだわかりません![]()

今後の経過をまた報告しますね![]() これが成功すれば、多くの通院中の患者さんにとって朗報になると思われます

これが成功すれば、多くの通院中の患者さんにとって朗報になると思われます![]()

当院では初めての治療法にこころよく同意してくださった患者さんに感謝いたします![]()

(院長)

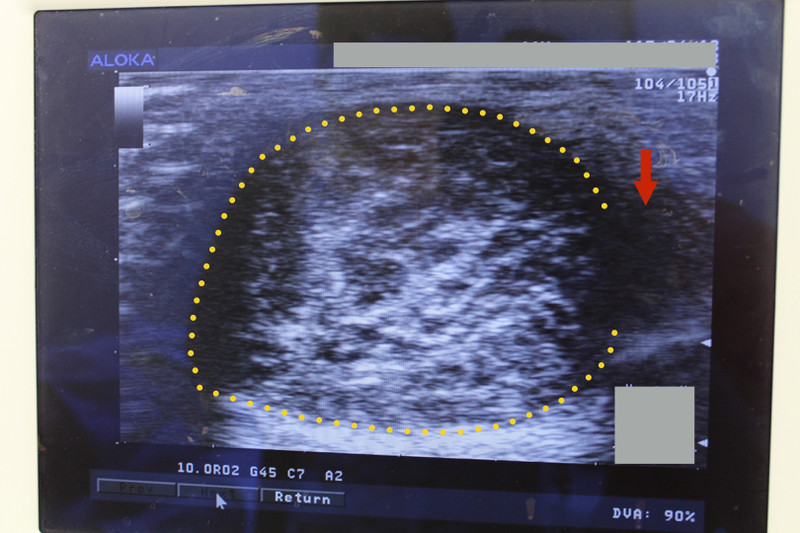

皮膚の下にできるできものを「皮下腫瘍」といいます。最も多いのはダントツに粉瘤腫(表皮嚢腫)ですが、次に多いのが脂肪腫ですね。

「皮下腫瘍」の手術は、いかにして小さな術創から大きなできものを取り出せるかに術者の技量がかかってきます。粉瘤腫では、くり抜き法を紹介しました。今日は、脂肪腫の治療を紹介しましょう![]()

先日手術を行った方です。左肩の皮下腫瘍で受診され、エコー検査で脂肪腫と診断しました。

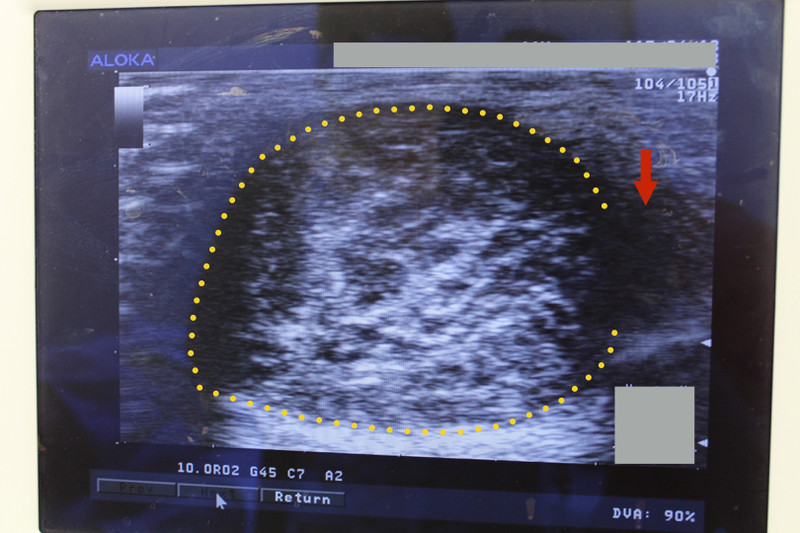

真ん中の線は切開線です。この小さな穴から腫瘍をとりだします。

できものの周囲にゆっくりと麻酔薬を注入して、その後しっかりとマッサージをします。

しっかりモミモミします![]() これによって、麻酔液が十分に浸透するだけでなく、脂肪腫がまわりの組織から物理的に剥がされます。これが「hydrodissection」というテクニックです。

これによって、麻酔液が十分に浸透するだけでなく、脂肪腫がまわりの組織から物理的に剥がされます。これが「hydrodissection」というテクニックです。

小さな穴(切開)から、一気に腫瘍を引っぱりだします。麻酔液が十分に行き渡り、痛みは全くありません![]()

どうです?簡単でしょ![]() でも実は意外と難しいんですよこれが

でも実は意外と難しいんですよこれが![]()

(院長)

*現在毎日皮膚皮下腫瘍の手術を2〜3件していますが、手術は1ヶ月半から2ヶ月待ちになっています![]() どうしても早く手術をして欲しい方には、私が信頼している皮膚外科医、形成外科医を紹介いたいします。

どうしても早く手術をして欲しい方には、私が信頼している皮膚外科医、形成外科医を紹介いたいします。

2/23に白斑患者さんに1mmミニグラフト療法を行いました(2/23のブログ「白斑(しろなまず)の新しい治療〜1mm ミニグラフト療法〜」を参照)。

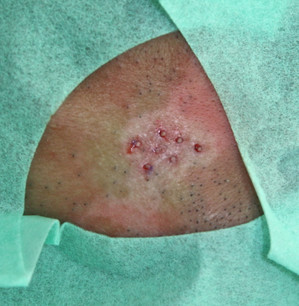

下図のように、下腹部から1mmのグラフトを採取して患部(白斑)に移植します。

もっとも大きな利点は、治療が簡便かつ採皮部にキズがほとんど残らないことです。下写真は、治療6日後の採皮部の写真です。キズ(→)はほとんどわかりません![]()

治療1ヶ月後の経過をお示しします。当初色素がでず失敗したのかと思いましたが、1ヶ月後の診察時に色素斑が出現している(→)のを確認しました![]()

(上写真:2/23、下写真:3/22)

この小さな色素斑が広がってくれることを祈ります![]()

(院長)

*以前のブログにも書きましたが、福島原発はCNNで言っていた通りになってきました![]() 福井県の原発は福島よりもっと古く、耐震性も劣るとのことです

福井県の原発は福島よりもっと古く、耐震性も劣るとのことです![]() 人ごとではありません。原発は、我々にとってまさにパンドラの箱なのかもしれません。震災のことを考えるとあまりブログを書く気になれず、かなり久しぶりの更新になりました。

人ごとではありません。原発は、我々にとってまさにパンドラの箱なのかもしれません。震災のことを考えるとあまりブログを書く気になれず、かなり久しぶりの更新になりました。

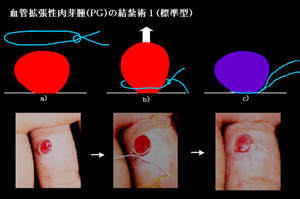

毛細血管拡張性肉芽種(Pyogenic granuloma: PG)という病気があります。血管腫の一種なんですが、この治療が案外厄介です![]() 治療法としては、炭酸ガスレーザーや手術などが一般的ですが結構再発します。

治療法としては、炭酸ガスレーザーや手術などが一般的ですが結構再発します。

当院では、結紮術ligation therapyを行っています。単に糸で結ぶだけです。

この患者さんは、口唇のPGで今年の2月末に受診されました。通常は局所麻酔をして切除ですが、当院では糸で結ぶだけです。

5日後です。腫瘍は無くなっています。小さな穴がありますが、数日で消失しました![]()

次の患者さんは、初めてこの治療を行った患者さんです(2003年頃)。他院で手術を予定されていて、手術以外の治療法を希望され受診されました。何かいい方法はないかと考え、本人の同意を得て麻酔なしに4−0絹糸で基部を結紮(結ぶこと)しました。

すぐに「The Journal of Dermatology」に報告しました。おそらくこの治療の日本(世界?)で最初の報告だと思います![]()

この腫瘍は毛細血管の塊ですから、血液の供給を結紮で遮断すれば簡単に取れます(下図)

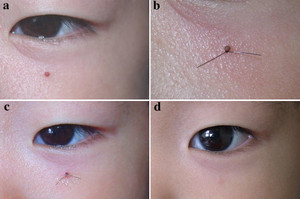

このような小児の顔面などは、手術は全身麻酔が必要ですが、結紮で簡単に(無麻酔で)とれますね。

最初の報告以来15例の経験のまとめを「皮膚の科学:第5巻、第6号、2006年」で報告、30例のまとめを日本皮膚科学会総会で発表しました。現在までに80例程度の経験をしました。ただ結ぶだけではうまくいきません。治療のテクニックは、前述の「皮膚の科学」に記載してありますので、興味のある方はそちらを読んでください![]()

(院長)

*福島にいる友人とやっと連絡がとれました。無事でしたが、住むところはなくなったらしいです。しかし、無事でなによりでした![]()

*受付時間変更について

4月1日より受付終了時間が15分早まり、5月より土曜日の午後診がなくなります。

受付時間:

午前診は8:15〜12:00/午後診は2:15〜18:00までになります(土曜日は16:00のままです)。

本日も毎週恒例の手術と症例カンファレンスでした。

またまた恒例の下肢静脈瘤手術です。中川先生(福井赤十字病院皮膚科代表、写真右)とのコンビもかれこれ4年になりますね。今後ともよろしくお願いいたします![]()

手術のみで静脈瘤がほとんど消失する患者さんも多いのですが、今回はかなり重症![]() で硬化術(注射で治す方法)の併用が要りそうですね。この重症の下肢静脈瘤がどのくらい綺麗になるかを、今後ブログで紹介したいと思います(本人の許可が得られればですが)

で硬化術(注射で治す方法)の併用が要りそうですね。この重症の下肢静脈瘤がどのくらい綺麗になるかを、今後ブログで紹介したいと思います(本人の許可が得られればですが)![]()

福井赤十字病院の静脈瘤治療についての谷岡先生(現京都大学皮膚科講師)の論文が、『皮膚の科学』という医学雑誌に載りました![]()

(院長)

*最近皮膚科学会は、分枝静脈瘤以下の小さな静脈瘤を皮膚科が担当し、大伏在型の大きなのは手放す(心臓血管外科にお願いする)ような方針です![]() しかし実は、前者の治療の方がはるかに難しいんですね

しかし実は、前者の治療の方がはるかに難しいんですね![]() どう難しいはいずれブログで説明します。

どう難しいはいずれブログで説明します。

毎週水曜日は、福井赤十字病院での手術および症例カンファレンスの日です。

本日の手術は、下肢静脈瘤の再発例でした。再発といっても、10年前に私と師である立花先生(現滋賀医大准教授)とで行った患者さんです。再発の原因は、大伏在静脈の再開通でした。当時より技術は進歩しており、再開通しないように工夫![]() を施しました

を施しました![]() 同じ患者さんで10年後に、今度は私が教える立場になっているのは何か感慨深いものですね

同じ患者さんで10年後に、今度は私が教える立場になっているのは何か感慨深いものですね![]()

手術は、癒着がありましたがすんなり終了。これで静脈瘤と足のだるさはなくなるでしょう![]()

術後は、恒例の症例カンファレンスを行いました![]() みんな真剣に難治な患者さんの診断や治療方針について議論を交わしています。ここでの議論から新知見が生まれ、学会発表や論文投稿につながることも少なくありません。

みんな真剣に難治な患者さんの診断や治療方針について議論を交わしています。ここでの議論から新知見が生まれ、学会発表や論文投稿につながることも少なくありません。

(院長)

2010年10月 3日 (日)のほくろ(ホクロ、黒子)のレーザー治療1で出演していただいた患者さんが久しぶりに受診されました。

炭酸ガスレーザーで3カ所(→)治療したところは、さらにわからなくなっています(本人に写真掲載許可を得ています)![]()

今回はさらに、小さなほくろ(→)を取ることにしました。この程度の黒子ならば、アレックスレーザーで麻酔なしで取れます。

上写真:照射前、下写真:照射後1ヶ月

アレックスレーザーとは、Qスイッチアレキサンドライトレーザーのことです。普通はシミとりに使用するレーザーですが、薄くて小さなほくろなら、出力を最大にすることによって除去することができます。麻酔の必要もなく、照射後のテープも必要ありません。

アレックスレーザーによるほくろ治療の特徴

適応:大きさは1〜2mm程度の平坦なほくろ。よって、希望されてもできないことがあります。

利点:1度に5個程度まで治療可能。麻酔の必要がない。 照射後に軟膏を塗るだけでOK。テープを貼る必要ない。

欠点:1度で取れないことが多く、何度かする必要あり。再発の可能性はある。

![]() この治療の最大の利点は、麻酔の必要がなく、テープも不要なため人知れずほくろをなくせる点ですね

この治療の最大の利点は、麻酔の必要がなく、テープも不要なため人知れずほくろをなくせる点ですね![]() しかし最大の問題は、何度か治療(通常2〜3回)が必要な点です。完全に取れずに再発の可能性もあります。

しかし最大の問題は、何度か治療(通常2〜3回)が必要な点です。完全に取れずに再発の可能性もあります。

まぁ最近では、ダウンタイムの短い治療が好まれますから根治をめざす必要はないのかもしれません。

![]() 料金設定を変更(2012年4月30日現在)しました。1カ所1回が3500円(初診料、再診料別)。ふくらみのあるほくろや、2mmより大きなほくろはこの治療には適しません。

料金設定を変更(2012年4月30日現在)しました。1カ所1回が3500円(初診料、再診料別)。ふくらみのあるほくろや、2mmより大きなほくろはこの治療には適しません。

[E:banana]この治療を行うと、際限なくほくろを取ってほしいと望まれるケースがあります。安全管理上、最大5つまでにしています。ご理解下さい。

2012/08/01記載

![]() 現在アレックスレーザーによるほくろ治療は中止しております。この治療はお手軽なのですが、再発の可能性と複数回治療という点で、あまり患者さんの評判がよくないようです。シミ治療は、効果が高く行っています。

現在アレックスレーザーによるほくろ治療は中止しております。この治療はお手軽なのですが、再発の可能性と複数回治療という点で、あまり患者さんの評判がよくないようです。シミ治療は、効果が高く行っています。

(院長)

以上の内容は、2012年4月30日に一部変更しています。

|